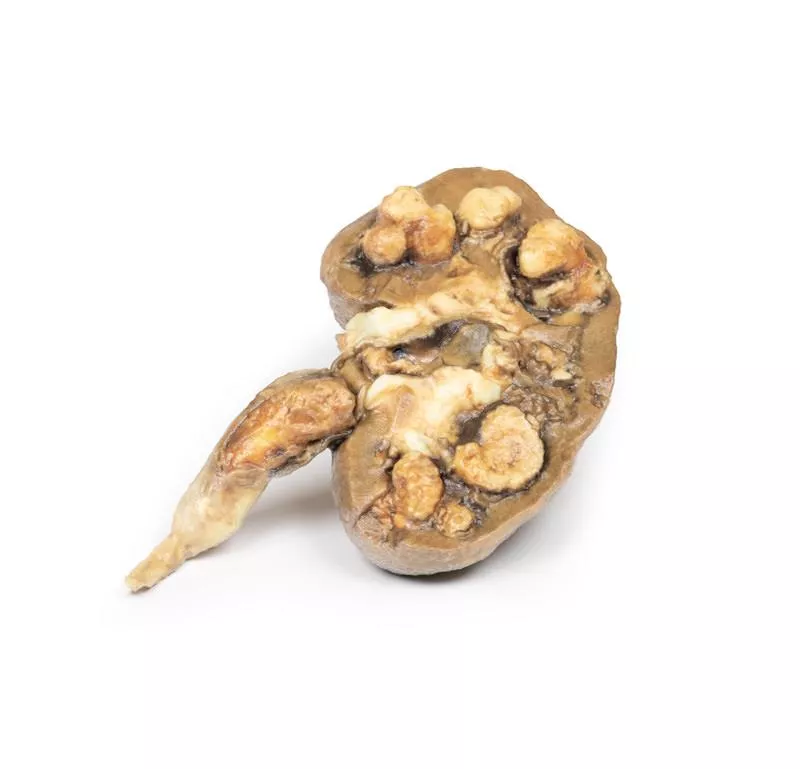

Produktinformationen "Horseshoe Kidney"

Klinische Vorgeschichte

Dieses Exemplar wurde bei einer routinemäßigen Obduktion eines 56-jährigen Mannes mit rheumatischer Herzerkrankung entdeckt.

Pathologie

Die Niere misst 12 cm und zeigt eine Fusion der beiden Anteile am unteren Pol, wodurch die typische Hufeisenform entsteht. Die Harnleiter treten am vorderen Hilus aus. Die Niere ist horizontal durchgeschnitten, was an der Rückseite sichtbar ist, und weist eine persistierende fetale Lappung auf. Das Nierenbecken liegt antero-medial, die Harnleiter verlaufen vor dem verschmolzenen unteren Pol oder Isthmus.

Weitere Informationen

Die Hufeisenniere ist die häufigste angeborene Fehlbildung der Niere, etwa doppelt so häufig bei Männern wie bei Frauen, mit einer Häufigkeit von ca. 1:500 bis 1:1000 Obduktionen. Meist sporadisch, kann sie mit chromosomalen Anomalien wie Trisomie 21 und 18 oder nicht-aneuploidischen Erkrankungen wie dem VACTERL-Syndrom assoziiert sein. In 90 % der Fälle sind die unteren Pole durch einen Nierenistmus verbunden, eine Fusion der oberen Pole ist selten. Die Nierenbecken sind nach vorne gerichtet, die Harnleiter knicken beim Überqueren des Isthmus ab.

Diese Fehlbildung ist meist symptomlos und wird zufällig bei Ultraschall oder CT entdeckt. Die Nierenfunktion ist meist normal, jedoch gibt es ein erhöhtes Risiko für Harnsteine durch Harnleiterknick und Stase. Außerdem besteht ein höheres Risiko für Hydronephrose durch Pelviureterale Stenose sowie Harnwegsinfekte durch vesikoureteralen Reflux. Auch bestimmte Nierentumore wie das Übergangszellkarzinom und Wilms-Tumor treten gehäuft auf.

Dieses Exemplar wurde bei einer routinemäßigen Obduktion eines 56-jährigen Mannes mit rheumatischer Herzerkrankung entdeckt.

Pathologie

Die Niere misst 12 cm und zeigt eine Fusion der beiden Anteile am unteren Pol, wodurch die typische Hufeisenform entsteht. Die Harnleiter treten am vorderen Hilus aus. Die Niere ist horizontal durchgeschnitten, was an der Rückseite sichtbar ist, und weist eine persistierende fetale Lappung auf. Das Nierenbecken liegt antero-medial, die Harnleiter verlaufen vor dem verschmolzenen unteren Pol oder Isthmus.

Weitere Informationen

Die Hufeisenniere ist die häufigste angeborene Fehlbildung der Niere, etwa doppelt so häufig bei Männern wie bei Frauen, mit einer Häufigkeit von ca. 1:500 bis 1:1000 Obduktionen. Meist sporadisch, kann sie mit chromosomalen Anomalien wie Trisomie 21 und 18 oder nicht-aneuploidischen Erkrankungen wie dem VACTERL-Syndrom assoziiert sein. In 90 % der Fälle sind die unteren Pole durch einen Nierenistmus verbunden, eine Fusion der oberen Pole ist selten. Die Nierenbecken sind nach vorne gerichtet, die Harnleiter knicken beim Überqueren des Isthmus ab.

Diese Fehlbildung ist meist symptomlos und wird zufällig bei Ultraschall oder CT entdeckt. Die Nierenfunktion ist meist normal, jedoch gibt es ein erhöhtes Risiko für Harnsteine durch Harnleiterknick und Stase. Außerdem besteht ein höheres Risiko für Hydronephrose durch Pelviureterale Stenose sowie Harnwegsinfekte durch vesikoureteralen Reflux. Auch bestimmte Nierentumore wie das Übergangszellkarzinom und Wilms-Tumor treten gehäuft auf.

Erler-Zimmer

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Hauptstrasse 27

77886 Lauf

Germany

info@erler-zimmer.de

Achtung! Medizinisches Ausbildungsmaterial, kein Spielzeug. Nicht geeignet für Personen unter 14 Jahren.

Attention! Medical training material, not a toy. Not suitable for persons under 14 years of age.